|

L'acte imageant musical (III)

Résumé des premiers épisodes.

Le Chef a confronté des "mélodies", des "airs", des "chansons", des "membres

de phrase" - peu importe le terme choisi - dont les débuts sont,

métriquement et tonalement, identiques. Des fragments de vérité ont été

évoqués, éclairés, établis. D'autres fragments de vérité ont été évités,

éludés, éliminés.

Le feuilleton se poursuit.

Le troisième épisode pourrait s'intituler, iconoclaste : "Peut-on faire

entière confiance à Jean-Sébastien Bach ?".

Soit, d'une part, le début du Choral dit "du Veilleur" (BWV 140) :

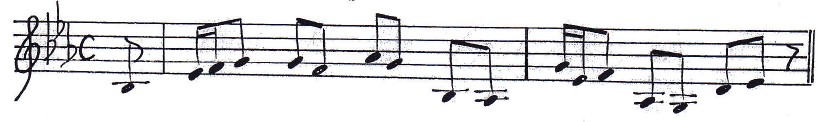

Soit, d'autre part, le premier membre de phrase du solo du premier mouvement

du concerto pour clavecin en mi majeur BWV 1053 :

Rien de nouveau.

L'épisode n'a pas commencé.

Même, il faudrait être prudent. Ce type de confrontation pourrait facilement

tourner à la grimace, au tic, au gadget. Nous approuvons pleinement cette

remarque. Nous constatons cependant que nos

trouvailles sont assez rares. Elles méritent donc quelqu'applaudissement.

Plus. Chacune mérite d'être pratiquée avec ferveur comme "exercice du Chef".

Voilà qui est dit.

L'épisode commence enfin.

Il existe, du premier mouvement du BWV 1053, une autre version, de la main

de Bach - nous laissons aux musicologues le soin de démêler, pour le

lecteur, sous forme de feuilleton ou sous forme de thèse, les détails de

cette affaire. C'est la Sinfonia de la Cantate BWV 169, en ré majeur, où la

partie soliste est confiée à l'orgue.

Cette fois, le premier membre de phrase du solo est :

Cette modification est-elle licite ?

Plusieurs réponses nous semblent possibles.

La première et la plus simple est de proclamer que si Bach l'a fait c'est

qu'Il pouvait le faire.

Le projet est ici de clore la discussion avec mépris. Qui contesterait ?

La vertigineuse distance qui nous sépare du génie de Bach ne nous y autorise

certainement pas. Mais nous avons observé quand même que la main droite de

l'orgue, dans la Sinfonia, ne descend jamais jusqu'au la. Bach, dans une

urgence toute matérielle dont les musicologues se font parfois l'écho,

aurait-il choisi de déplacer l'anacrouse pour des raisons techniques ? Nous

l'ignorons.

La deuxième réponse possible est d'affirmer - avec quelques spécialistes de

l'analyse musicale - que la quinte descendante dominante-tonique est

équivalente à la quarte montante dominante-tonique.

Le projet est ici, à nouveau, de clore la discussion avec mépris. Qui

contesterait ?

Saint-Exupéry peut-être, lorsqu'il écrit* : "Le problème est le pont entre

la réalité et les démarches de l'esprit."

La troisième réponse possible est de saisir que la question est porteuse de

sens.

Pour notre part, nous déconseillons vivement une telle modification pour le

Choral dit "du Veilleur".

Nous la déconseillons tout aussi vivement pour la "Rêverie" des "Scènes

d'enfants" (nous l'avons hélas ! rencontrée et nous espérons que Schumann

n'est pas informé).

Pour le BWV 169, notre modeste réponse consiste à constater lucidement qu'il

nous est impossible d'affirmer sans honte : "der Groschen ist gefallen".

Emmanuel Pirard, 30 mai 2010

* Antoine de Saint-Exupéry, Carnets, Carnet IV, 147,

Gallimard, Folio.

|